tiré de Sylvie Brès, L’incertaine limite de nos gestes, La rumeur libre, 2014.

Aux parois

On se cogne aux parois de la vie

comme insecte ébloui ;

le sens de la vie : une lumière qui brûle

les ailes.

On file bon train

dans le petit matin

de nos mains nues,

on a juste envisagé l’aube et

déjà l’inquiétude du crépuscule nous étreint.

p41

*

On a la rage d’arrimer nos pensées aux cordages du réel.

On a la délicatesse de se croire unique.

On a tant besoin d’habiter

le temps,

de planter

les ongles du rêve

dans le magma de la réalité,

de pénétrer

le mystère des commencements,

de lapis-lazuler

celui de la fin

du joyau inventif de nos larmes !

p42

*

On voudrait pouvoir comprendre le comment et le pourquoi !

demander aux étoiles déjà mortes si elles ont bien vécu

et de quel éclat perdu

elles ont balisé

des chemins inconnus !

On voudrait traverser les trous noirs et en sortir grandis.

On ne cesserait de vouloir et même si le conditionnel

auréole de hardiesse,

on est assoiffé

et cette soif dépasse les mots proférés.

p43

*

J’aimerais

encore

en dépit au défi

à défaut au départir

au millimètre près

au mot près

en déconfiture envers

malgré désespérément.

p53

*

Grisée de bleu

Et quand elle eut passé la frontière

Elle se mit à tirer sur le bleu

Et tout l’azur vint avec !

Elle fit salve d’étincelles de nuit.

Elle fit feu de tout corps.

Elle déchaîna ses racines.

Elle libéra ses origines.

Chaîne et trame elle fusa.

p.79

Tiré de Sylvie Brès, Affleure l’abîme, La rumeur libre, 2009.

Où est le chemin ? Je n’ai vu que les pierres !

Où est le paysage ? Je n’ai vu que l’abîme

Du chemin, je ne saurais dire, qu’en y rampant,

mue de printemps, vieille peau de serpent.

Je ne saurais capturer que l’aile éployée d’un

regard, je ne saurais saisir que le chant des nuages.

Du chemin, je n’ai rien à en dire, ou cela me

mènerait tellement loin, que je refuse !

Aller aux franges ? Aux lisières ?

Du chemin, la torture des ceps, le garde-à-vous

des piquets. Du chemin, le harcèlement de

l’éphémère

Du chemin, l’expérience de l’aguet

l’espérance du regret

Du chemin, je n’aimerais que le goût âpre de

la sueur, mais il faudrait se donner le temps

laborieux de la montée, les heures chaudes

ensommeillées ; l’effort comme art de vivre.

Du chemin je n’aimerais que le retour,

l’éternel

Du chemin, je ne garderais que la tentation

P.9

*

Et, elle, je la vois

cette naïveté

sans voile, sans détour

Elle établit son primat, elle appartient aux

origines, elle est creuset du questionnement

Elle n’est jamais repue,

elle se donne comme approche

elle se donne comme tentation

et comme entière provocation

Elle permet à l’autre de glisser sur ses invraisemblances

elle lui permet de se rapprocher de l’essentiel

Elle permet au monde de passer à travers

le chas de l’onirique. Elle lui permet

de faire une entrée triomphale dans

l’infiniment minuscule

Elle laisse possible une entrée en matière

verticale et un regard de biais

Il faut laisser les accoutrements et les oripeaux

au vestiaire

Faire fi des lois de la pesanteur

Il faut juste s’ajuster à la divinité de

l’amour

et comparer ce qui en nous se défait pour

laisser notre être tremblant

au chambranle de la vie

au seuil de l’innommé

p.28/29

*

Nous allons. Nous croyons que nous allons.

Nous au gré du moi, au gré de l’autre,

nous à tu et à toi,

nous à corps et à cri, à hue et à dia.

Nous irons. Non… Nous allons.

Nous pensons y aller. Nous voulons y aller.

-Mais des roses nouvelles ?!

Nous allons joue à joue, main dans la main.

Nous allons à cœur ouvert

à livre ouvert.

Nous allons à l’insu de nous-mêmes à l’insu

de l’univers, inventer.

Nous allons coiffer l’effigie de la vie,

tresser les roses de l’oubli.

-Mais des roses nouvelles ?!

Nous allons déposer les armes, mettre la fleur au fusil

Nous allons distiller notre âme, festonner nos rêves.

Nous allons détailler le temps, soupeser le vide,

créer du mystère, narrer l’improbable ?

-Mais des roses nouvelles ?

Nous irons fouler l’herbe grasse des étoiles,

sonder les trous noirs, nous irons ventre à terre.

Nous irons communier dans la galaxie,

prier l’anneau de Saturne,

nous inventerons de nouvelles entités.

-Mais des roses nouvelles ?

Des roses sans épines ? !

Des roses sans parfum ?!

Des roses sans couleurs ?!

Nous le savons très bien. Mais des roses ?

Que leur suavité investisse la corolle de nos corps.

Nous serons ces roses nouvelles.

p.30/31

*

L’aube est douceur létale

en son cœur la promiscuité avec soi même

ne pèse pas plus que l’entêtement à rester

ce qu’on ne peut devenir – stridulation du criquet –

corde raide de l’inconscient.

L’Aube rassure, silence aux pensées oiseuses.

Jointures accordées.

Plain-chant de la vie.

J’habite l’aube / enfin /

de plein pied avec moi-même.

La vigilance cède le pas

à l’absorption première.

En chaque seconde, il y a le recel

Et le don…

Il y a la légèreté et la chute

L’être-là et la légende.

En l’aube, Icare aurait trouvé grâce

et moi, je loue la vie nouvelle

qui brûle à petits bruits

écornant les rêves

sans les éveiller !

Juste adoucis et chantournés.

Angle d’attaque poncé

et fulgurance

pourtant de cette pensée au galop

qui porte ses œillères d’images

avec la fringance de l’Absolu.

Soudainement le corps s’écoute

tendrement alangui… harpe improbable

d’où l’origine tire des sons immémoriaux.

C’est l’aube qui rameute

les chants, les ombres et la douceur lumineuse

de l’automne.

C’est l’aube qui pacifie

l’impératif de la nuit. Je me fonds en elle,

caprice de l’éternité, et brutalement

elle s’ouvre sur la journée, à la volée,

m’exilant à jamais chaque fois ; et

chaque fois, étrange étrangère, continent noirci

des fumerolles de l’oubli et île froissée

par la tornade du coutumier.

p.46/47

*

Des montagnes intérieures

découpent des espaces

de terreur où le

regard essaie de se frayer

une voie unique –

Cautériser le monde –

Arpenter l’univers –

Derrière l’opacité,

il y a cette lumière

tendre – ce fracas de paroles

qui éparpille, qui segmente,

qui torpille

Elle voudrait d’un coup,

d’un seul –

elle voudrait

d’un coup d’œil

s’incorporer le réel,

et rituel insoutenable

trancher

dans la pupille –

renverser le globe

à la pointe de l’imaginaire

croiser le fer

au cœur du cristallin

captiver l’énigme

pour rendre un peu plus

intelligible

sa vision crépusculaire

Elle voudrait imprévisible

inonder de ses larmes

les terres arides

de l’inconnu

Elle voudrait d’une caresse,

d’une seule

caresse de son regard

s’approprier la peau cachée,

et rituel insoupçonnable

de son œil, tatouer

le secret

tranchant

de l’âme aiguisée

p 50/51

Tiré de Sylvie Brès, Cœur Troglodyte, Le Castor Astral, 2014.

Et soudain le pas manque

la douleur usine

la douleur lamine.

Tu te surprends à regarder

ceux qui marchent avec envie.

Tu apprends la lenteur

que rien ne dévie.

Tu apprends les regards…

p 12

*

Le ciel m’a déversé

son fiel de nuages

me recouvrant d’un suaire

d’interrogations amères.

Le ciel m’a assaillie

et m’a laissée essorillée

de mes rêves inassouvis…

tourmentée d’infini.

p 20

*

Garderais-je amitié

pour ses fruits rouges ?

Et c’est moi

qui suis soumise

à cette initiative tardive

et terrifiante dans sa singularité !

À chaque retour

la pensée flotte

le cœur chavire !

p 38

*

Gris foisonnant

et soudain ce que je désigne

papillon

ce vol ivre

chatoyant d’ombre

s’arrête

se pose

et disperse

un éclat de lumière

tout en parasitant

un osselet de Viallat

qui se mue

en battement d’ailes.

p 43

*

Oui la vie

a pris des accents gris

depuis que j’ai basculé

dans la blancheur monotone

des draps amidonnés ….

Oui, je ne sais

plus convoquer

l’hystérie de mes désirs

aux pointes acérées…

Je suis couturée

et cela suffit

au fauve tapi,

barrières symboliques

où il ébroue son ennui.

p 45

*

Mais de trop près reniflée,

Je suis désemparée…

Je ne fais plus tout à fait partie

de la grande marée humaine

et pourtant vivante

J’essaie de m’apprivoiser

à l’impensable

du passage.

p 66

*

Je voudrais une trouée

douce

pour tutoyer mes morts

et je tremble

tatouée de douleurs –

Je sonde les abîmes du corps

et de la solitude

m’espérant un printemps

apaisé.

p 67

*

Deux yeux pour pleurer

Deux narines pour exhaler

Deux lèvres pour gémir

et

deux ailes peut-être

qui s’essaient à pousser

les rêves rebelles hors d’eux-mêmes

et qui tendent à rétablir

un envol possible

pour ce corps mutilé

p 80

*

L’attelage de mes rêves

brinqueballe, ballots de paille, dorée à l’or fin

derrière les chevaux harnachés de vent…

Ils ont pris la mort aux dents

ils rongeaient tellement leur frein

dans les enclos de ma solitude.

p 92

*

Écrire

Se fait

Sur un chemin de crêtes

Ou

Dans une espèce de pénombre

Avec les mots portés

Pas n’importe où

A l’intérieur

p 93

*

Et si ma gorge

prenait feu

Et si mon chant

s’embrasait

Y aurait-il un peu

de sens

pour enflammer l’azur ?

p 95

*

Au jardin de la mémoire

enclos

le vivier vif

des désirs

qui glissent

entre les doigts.

Ecailles iridescentes

abandonnées

sur les paupières

du rêve.

p 103

*

Combien j’ai su

lécher le miel

sur l’épine

au plein cœur

de la jeunesse !

En ces temps

de tout malheur

je faisais feu.

Alors aux moments

de la détresse nue

en son milieu

j’élevais au ciel

un chant

d’aubépines.

p 110

*

Tête-à-tête

une hirondelle dans le soliveau

des grillons dans la tête.

Le ciel de la pensée

est zébré d’un vol répété

et la cage des mots

déborde de stridulations insensées.

p 111

*

Les mots ne lèvent

pas toujours.

Abasourdi

tu regardes leur pâte.

Aurais-tu perdu le sens ?

oublié le levain… ?

N’aurais-tu pétri

qu’un peu de vent

et d’orties ?

p 118

*

Si l’on pouvait prendre

le moulin à paroles

entre ses deux genoux

solidement

et moudre

d’un geste rond

et cadencé

le Verbe

pour que s’exhale

cet arôme subtil

poussière de pensée !

Quelle matinée ce serait !

À lire et à relire dans

le marc de café !

p 120

Tiré de Sylvie Brès, Une montagne d’enfance, La rumeur libre, 2012.

Perdu ta langue,

pas donnée au chat ! Juste avalée !

La vélocité, le rythme,

l’audace, la joie

de cette gaillarde

et même parfois si tant paillarde, goulûment

engoulevent des espaces de bruyère,

aspirée comme lait bourru,

tiède encore de la chaleur du pis,

sans carré – juste la tendresse

rose et le sabot qui claque –

juste le mufle –

juste l’effronterie –

Késako ?

Je fus droulette et drôlesse

je fus testarude

je fus un jour habitée de deux langues :

langue fourchue –

fourche de paille –

grain et ivraie –

Ivresse de ces mots sonores !

p 11

*

Je fus réboussière.

J’ai oublié les gratte – culs

pour les cynorrhodons

et « toutes les puces dans ton lit ! »

qui saluèrent le coucher

pour un bonsoir du bout des lèvres.

Perdu ta langue,

mais pas le souvenir,

comme un cheveu sur ma langue

propre, et léchée,

ma langue bifide qui s’emberlificote

dans les regrets liminaires

et qui course

et qui appâte

pour que le sang afflue

au cœur des genêts,

et me rende la grâce camisarde

de nos aïeuls !

p 12

*

Comme une voie lactée

trace onirique

vent coulis

sur les lèvres

du rêve

Comme ça l’Enfance, territoires et rites.

Sous le regard

fragilités

des métamorphoses !

p 25

*

C’était juste un chemin d’enfance bordé par les orties, et les larves de coccinelles y abondaient – si nues- si offertes – je ne saurais dire leur consistance entre le gras du pouce et l’index. Envie vite réprimée d’appuyer fort, si par hasard, elles aussi exprimaient un jus vital…

C’était juste quand le possible avait le regard humide des vaches, sous leurs grands cils ombrageux.

C’était l’odeur du foin, juste quand cela montait.

C’était juste quand les bouses auraient pu être

des bateaux ivres où glisser des rêves roturiers,

où embarquer, dévoyés et scabreux.

Cela chantait, cela poussait – cela disait le silence

merveilleux qui permet l’avancée du corps

dans la déchirure de l’azur.

C’était juste quand mon cœur battait à l’unisson :

avec le vide – avec le silence – avec le trop plein

d’Absolu.

p 64

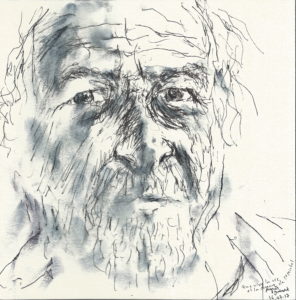

photo de Marie-Françoise Bondu

photo de Marie-Françoise Bondu