Pour Jacques IMBERT et ses « Altitudes »France et Florence

Le temps d’abord

Puis l’inverse du temps

Les mots cousus s’enterrent

Aux portes du silence

Dans l’attente improbable

D’un lendemain de cri

Jacques IMBERT, LES ABORDS DU TEMPS

Restons modestes… En seulement quelques paragraphes, Il ne s‘agira pas de reproduire la trame intime d’une vie si riche humainement, telle que celle de Jacques Imbert

Je ne l’ai pas connu autrement que par quelques-uns de ses écrits publiés, certains rassemblés et transmis par son épouse France Imbert, soit une douzaine de références incontournables …

Il ne s’agira pas non plus de prétendre constituer une « anthologie » au sens littéraire et exhaustif de sa trop courte œuvre poétique publiée.

Mon point de départ sera donc subjectif, en raison de cette inoubliable rencontre avec deux de ses recueils complémentaires parus chez Jacques Brémond : d’abord une belle palanquée de poèmes sobres : Ce qui au-dehors se divise et s’étend (1991), puis un herbier court de notes de journal : Les jours et les autres (1995). Ces deux balises m’ont offert le déclic pour remonter le temps et mieux aborder le parcours de cet auteur trop discret, disparu prématurément peu après son départ à la retraite à 62 ans.

Une présentation biographique et bibliographique provient de France Imbert et je la complèterai avec mes propres choix d’extraits. Qu’elle soit chaleureusement remerciée pour sa gentillesse et sa disponibilité à mon égard. Un contact préalable avec Jacques Brémond m’a été tout aussi précieux et il a toute ma gratitude de lectrice.

J’aurais aimé rencontrer le lecteur expérimenté de la transmission pédagogique qu’a été Jacques Imbert, un enseignant formateur, un acteur culturel et citoyen de premier plan et aussi ce poète tardif, toutes ces compétences réunies sous une même plume. Je l’ai imaginé en tout temps occupé et accaparé par l’écriture, l’art et la poésie des autres : « des voix veulent naître » écrit-il dès 1978 dans La poésie comme un langage – Textes pour aujourd’hui qu’il a co-écrit avec la complicité de son grand ami Pierre Ceysson Nous fûmes deux, disait ce dernier dans un texte, pour souligner le lien très fort qu’ils ont vécu dans leur quête du mot juste.

Jacques Imbert est aussi allé à la rencontre d’artistes peintres et plasticiens dont certains, devenus amis, ont accompagné ses ultimes publications. Il a aimé les découvrir, les soutenir et les côtoyer. C’est la partie de sa carrière qu’il a sans doute le plus aimée pour l’ouverture créative pratiquée au-delà des mots et du dicible.

Il est celui « dont le parcours professionnel et artistique aura laissé des traces » mais dont les contenus du web n’ont pas, hélas, thésaurisé la voix vivante, ni l’image… Un grand – Dommage ! aux deux sens du terme…

Né quinze ans plus tard, il serait peut-être encore parmi nous davantage visible et lisible dans l’archive numérique consultable. Cependant, son premier recueil poétique Les abords du temps(1978), malgré l’interdiction imaginée depuis l’enfance de « ne pas jouer aux abords du temple… » a su trouver refuge sur la toile où il reste accessible.

L’édition originale épuisée préfacée par Jean Orizet nous avertit dès le seuil :

« Un nouveau poète s’avance vers nous »

Son Anthologie des poètes français parue en 1985 épais est un ouvrage de recension d’auteurs essentiellement masculins (les femmes poètes se comptent sur les doigts de la main…), il reste néanmoins pour nous, un jalon important pour le futur et un encouragement fort pour le renouvellement des pratiques poétiques et éditoriales qu’il accompagnait.

Le poète Eugène Guillevic l’a décrit ainsi dans sa présentation : Jacques Imbert est «homme de culture, homme de goût, homme d’un bon sens forcené, homme de volonté, homme de bonté ».

Jacques Imbert a connu une vie de couple ainsi qu’une paternité, très solidaires. Épouse et Fille ont été « ses Altitudes ». Il a bénéficié et suscité de très belles amitiés. Il est de ces êtres rares et précieux qui disent « nous » avant de dire « je », un homme d’emblée en lien avec ce que la langue commune recèle de transmissible. Il s’est sans doute effacé devant les miroirs sauf celui de son double intérieur tout au long des épreuves de sa vie, familier de langue et de lagune…. Résilient par sagesse. Sage par lucidité et expérience.

Ce portrait public incomplet me suffit pour l’instant. Je vais continuer à le lire et à le faire lire. J’en suis convaincue aujourd’hui, cet homme était très fréquentable…aussi il n’est pas incongru de vouloir le garder le plus vivant et vibrant possible dans nos mémoires contemporaines. Sa parole écrite sincère et élégante peut encore nous instruire et nous toucher. Car elle est subtilement fraternelle, sans aucun tapage. Son œuvre m’a profondément émue et passionnée, vous l’aurez compris, d’où cette approche peu scolaire.

« Ainsi l’anthologie est en même temps une exploration et une relation du dialogue entre celle-ci et la masse des choses admises qu’il faut traverser pour se lancer dans cette entreprise »

Marie-Thérèse Peyrin

La poésie comme un langage, (avec Pierre Ceysson), Larousse, Paris, 1978.

Écrire un poème, lire un poème sont actes, engagements identiques. Toute poésie lue suppose appropriation, réorganisation troublante, angoissante parfois, d’un univers personnel qui se durcit, se rétrécit avant de se recomposer de façon différente.

Chaque poème est à lui-même et à son propre lecteur la preuve de son existence, de sa participation à un monde différent. La poésie est hors-limites : ses mots conduisent toujours au-delà d’eux-mêmes. Le hasard n’intervient pas ici. Le choc des mots ou la résonance particulière qu’ils peuvent susciter c’est déjà autre chose. Si la force seconde de la poésie réside dans la multiplicité de lectures qu’elle suggère, sa force première est dans la nécessité même de sa démesure. Les signes disparaissent, le support lui-même disparait et l’appropriation devient alors libération.

Page 9 Avant-propos

Les abords du temps, SGDP, Col. Haut langage, Paris, 1980.

In FRÈRE DE TUMULTE

[…]

Pour Eugène Guillevic

Ce soir

La cascade.

En contrebas

Le terrain long

Où coule le ruisseau

A un air de lavoir.

Ce soir

Face à la cascade

Son frère de tumulte.

De quel côté la source ?

Le miroir ?

Et pour quel avenir ?

La nuit presse le silence des bouches.

Il reste tout à dire.

*

Le temps d’abord

Avec des mots assis

Comme des chiens de garde

Avec ces mêmes mots

Pleins à en craquer

Qui explosent parfois

Dans la douleur des yeux.

*

Le temps d’abord

Puis l’inverse du temps.

Les mots cousus s’enterrent

Aux portes du silence

Dans l’attente improbable

D’un lendemain de cri.

*

Se dire

Soi

Dans le férié des jours

Avec au creux des mains

La peur du rituel.

Pages 14 à 17

[…]

Pour Pierre Ceysson

Ils n’ont plus le cœur à vivre

Le tumulte est si grand

Lui

regarde.

De l’objet dans sa main

Il connaît l’existence

Rien de plus.

Là peut-être

L’origine et la fin.

Manque le mot

Qui attendrit la gangue

Et découvre le cœur.

*

Au centre de la page

La place.

L’herbe arrachée a des marques de dents.

Une façade nue

Que trouent des hirondelles

Élabore le temps.

Sur l’herbe,

Nettes,

Des marques de dents.

Pour avoir remercié le soir de n’avoir rien à dire

Et tapé du pied quand le vent se leva

Le voyageur est condamné.

Ancienne sentence

Dont personne, ici, ne se souvient

*

Quelle force

L’animerait

Pour sculpter dans la pierre

La fidélité de ses mains ?

*

D’un geste calculé

Comme pour donner le change

A un invisible témoin

Il abandonne là

Ses métaux quotidiens

Et s’allonge

Pour réciter son silence.

Pages 32 – 35

*

In LE CHEMIN DE LA DOUCEUR

[…]

La lampe éclaire le centre de la table

À cet endroit il n’y a rien.

De part et d’autre, dans l’ombre

Deux assiettes sont posées.

Des mains lentes se nouent

Et tolèrent parfois des croissants de lumière.

*

L’enfant obèse

Trace dans la poussière

Son carré de théâtre.

Sa place est près des meubles

Loin du bois à rentrer

Qui gonfle sous la pluie

[…]

Un rideau s’adoucit

De murmures de femmes.

Mots de pénombre.

La volonté d’aller vers eux

De voir à genoux la colline

De vaincre.

En eux la vitre

Qu’auréole un visage

Attentif simplement

Au tremblement des choses.

*

Avant de mourir

Elle voulut goûter

Une dernière fois

L’eau de la fontaine.

Te reste le remords

De l’avoir trompée

Une dernière fois.

Pages 45-46,48-50

ELLE

Depuis,

Trop de soirs ont appauvri ses mots

Se yeux ne disent plus

Que le contour des choses.

En elle

Un homme mort

A usé

Jusqu’au matin de sa mémoire.

Voilà,

Il y eut ce jour

Tant d’espace à remplir

Les mouches qui tournaient

Et l’éclair dans sa tête.

En quittant la maison

Elle sut

Que ses lèvres entrouvriraient le sol.

Depuis,

Mes mots s’inventent des victoires

Pour vivre encore un peu.

*

Rien n’est obstacle

Au long fleuve désœuvré

Vie lente.

Quelle peur alors

Trempe la transparence

Fait du galet

le reflet du galet ?

[…]

On dit

Que les fusils affleurent

Sous les chevaux de frise

Que les fouets

Ont raison du silence

Et qu’on n’a pas revu

L’homme

Qui parlait aux clous

Les yeux au bord du vide.

*

La lutte

Les avait amoindris.

Comment leur dire

Après tant de souffrance

Qu’ici

Les attelages meurent

A l’ombre des silex.

*

Pour France

A la pointe du dérisoire

Vivre sans compas

Ni épée

Une main

Posée

Sur le ventre de l’oiseau.

Recomposer l’écorce

L’enfance du regard

Pour atteindre l’envol

Où le cou se repose.

Pages 54-55,57-58,60

Lagune – SGDP, Col. Haut langage, Paris, 1984.

[…]

L’eau n’a pas ici

Allure d’horizon.

Une aube la força

Aux berges ordinaires

A l’inventaire

De fin de saison.

Plus fraternelle en apparence

Que l’océan.

Elle dit ses lointains

L’ivoire de son chant.

*

Lagune

Inondée d’espace,

Morte parfois

D’une mort infidèle.

Arrimée aux lumières

Qui tracent

L’absence de chemin.

*

[…]

D’elle à moi

Comme une énigme

Ce visage de femme

Où coule une prairie.

Et l’envie de savoir

Ce qui demeure ici

De tant d’exactitude.

D’aller vers ces reflets

Qui condamnent le jour

A n’être qu’apparence.

D’inaugurer enfin

Au prix de ton visage

L’éclat de la lagune.

*

Ses pas furent ses lèvres

A l’aube du secret.

Entre ses seins pourtant

Était la clé d’ivoire,

L’unique et le multiple.

En ce lieu d’équilibre

Que faire de ce corps,

Sinon le rendre

A la lagune ?

*

[…]

Le jour est vieux

De trop d’immensité.

Comment trouver la place exacte,

Le moment,

Où seul face à la certitude

De ce qui sera,

Il pourra s’enfoncer,

Les mains très parallèles,

Les ongles nets,

Dans ce coin de vie

Plus dense

Que toutes les explosions passées ?

Ce soir,

Sans prévenir quiconque,

Il s’est fait paysage.

La femme demeurée seule,

Les yeux précis,

A poursuivi sa tâche

Puisant déjà dans sa mémoire.

*

Nous voici, lourds de soleil

Sur la terre fendue,

Prêts à subir la colère des jours.

Les blessures s’éveillent,

Dans les tombeaux ouverts

Hurlant deux fois leur mort,

S’émiette la lumière.

Le rivage a tremblé de rires sacrilèges,

Hier, ils sont venus de la mer

Ne laissant que les pierres

Où reposait la tête.

*

1. Nous fûmes ces silhouettes

En suspens

A hauteur de lumière

Étrennant l’île

D’une ombre multiple.

2. De la terre

Les failles n’ont rien dit.

Nous n’avons rien confié

Aux masques des rochers

[…]

Le drap eut un goût de chanvre

Je fus vieux cette nuit

Pour la première fois.

Vieux à ne plus interroger ma mémoire,

A vivre avec tout juste le souffle nécessaire.

Vieux d’un silence sans échos,

Multiplié en images semblables,

Carapaces de sueur alignées

Le long d’un mur sans ouverture.

Impuissant à atteindre mes lèvres

D’où coulait une chanson d’enfance.

Pages 14-15,46-47, 56-57,67

4– ANTHOLOGIE DES POÈTES FRANÇAIS Hachette, Livre de poche, Paris, 1985

RENÉ GUY CADOU

Celui qui rentre par hasard dans la demeure d’un poète

Ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui

Que chaque nœud du bois renferme davantage

De cris d’oiseaux que tout le cœur de la forêt

Il suffit qu’une lampe pose son cou de femme

A la tombée du soir contre un angle verni

Pour délivrer soudain mille peuples d’abeilles

Et l’odeur de pain frais des cerisiers fleuris

Car tel est le bonheur de cette solitude

Qu’une caresse toute plate de la main

Redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes

La légèreté d’un arbre dans le matin.

Les biens de ce monde

PAUL VINCENSINI Toujours et jamais

La poésie ? Le temps passe, on a les cheveux gris,

du cholestérol, de la barbe et des lunettes. On se console

en disant qu’elle au moins, elle n’a pas changé. Qu’elle est tou-

jours cet enfant impossible, qui a pourtant accepté de vieil-

lir avec nous, pour n’être pas seuls, lui et moi.

Lui et moi, pour finir, nous nous entendons bien car nous

avons fait l’un et l’autre le tour de nous – moi mon cercle,

lui son cerceau : superposables – et ça roule. A deux

temps. Là où je dis noir, il barbouille de bleu car il tient à

ses privilèges. J’ai un peu honte de vous le dire : si vous

écartez ma barbe (mais vous n’oserez pas le faire), vous

apercevrez ma barboteuse. Et elle est bleue.

Page 88

MARIE – CLAIRE BLANCQUART Cherche-terre.

Un soir comme les autres

Les enfances imaginaires

Se superposent à l’étang

qui ne fut

enfance

Il y aurait des promenades inouïes

Avec la famille et le narcisse né d’hier

Des picotements de lilas

Des mises au monde

Si douces en mirages

Que la prairie aurait duré toute une existence

Il y aurait eu un au-dedans plein de chaleur

Il y aurait eu

Il n’y eut pas

Tout ce que tu possèdes t’a coûté

Tu marches

En avalant l’ombre des ombres

Ce soir

Apprends à dénouer l’écart entre solitude et mort.

Page 205

ANDRÉE CHEDID Contre-chant.

Alliance I La terre – Nous.

Terre

Frémissements de l’ombre

Fureur de l’antre

Et nous,

ramant sur l’écorce

n’épelant que cette coquille de roches

que cette peau qui se fend

Et nous,

ramant sur l’écorce

n’épelant que cette coquille de roches

que cette peau qui se fend

Et fol éloignement

Nous,

Autour alentour au-delà

Jamais dedans

Œuf sphérique

Magma livide

Océan roux des ondes

Puis ce grain sans résidu

Plus tenace que le nom

Mais nous

A toute volée

Nommant !

Planète rivée aux astres

Soumise au soleil singulier

Vouée à l’abîme en suspens

Nous

Par quel accroc

Ici ?

Héritiers de ses cadences

Et de son extrême loi ?

Pages 316 – 317

CE QUI AU DEHORS SE DIVISE ET S’ÉTEND, Jacques Brémond, Remoulins sur Gardon, 1991.

[…]

Retenir

L’arbre solaire

Dans les remous de l’eau

Les mains avides de piliers,

La lumière

Aux flancs du labyrinthe.

Les croix de la fenêtre

Ont fait de nous

Des guetteurs de soleil.

Narcissa,

Qui sont ces hommes face à face ?

Quelle matière les élève,

Seuls témoins du vertige ?

L’avenir est aux traces,

Aux silhouettes,

Au cerisier qui s’installe.

Des voix entremêlées

Sont venues de la terre.

N’avoir plus de saisons à offrir

Ni d’insultes.

Narcissa

Est-ce la lueur

Qui fait la blessure ?

*

[ … ]

Au regard blanc.

Qui me dira le sens de la douleur ?

Craquelure. Fêlure.

L’eau, comme si elle pouvait faire quelque chose.

Là furent versées des approches indécises,

Le blanc ferme les yeux, plus fort que la présence.

Ce qui enfle, ne gronde pas, mais dure.

Parfois, quand les mots se refusent

Le visage se décompose,

N’appartient plus.

Dans le regard des autres

Surtout ne rien lire,

S’occuper,

Tasser du pied la terre,

Sans rage.

Se désencombrer, bien sûr.

Mais la fuite, seule, est fidèle.

Avec qui en parler ?

*

Que faire de ce corps

En rupture de ban ?

Vivre le jour comme une amande ?

S’apprendre pour ne pas renoncer ?

Se lancer un défi,

L’esprit à nu,

La chair à vif,

En une ivresse de sursis.

La mémoire,

Puissance illusoire,

Rature des bords de mer.

Soudain l’inexplicable,

Le cœur en silence,

Les mains apaisées.

Autour, la vie,

En soi, le projet

Qui prend corps,

Existe,

Fort comme un centre.

Ce que dit le réel

Ne s’imite jamais.

*

[…]

Malheur couché

Gérer la distance,

Tuer, s’il le faut,

Le sommeil.

Rescapé du naufrage

Et personne à qui raconter.

Sans miroir les mots s’épuisent.

Alors tu choisis l’ombre

Qui pourrait bien

Ne pas revenir.

Quelle urgence plus forte

Emplit la tête

Alors que naît le jour ?

Est-ce le soir qui compte,

Qui compte seul ?

Comment prendre refuge ?

Lumière,

Décombres à venir.

Tu fixes à la nuit ses limites,

Tu imagines la mort

Et la pièges d’une main heureuse.

Dans les ports

S’étonnent les bateaux.

De quel baume être porteur ?

Comment savoir

Pourquoi l’on part ?

Pour ne pas devenir

Cette couleur qui danse ?

Beaucoup appris ?

Oui, vieux poète.

Les tombeaux ne prennent rien

A la terre.

Pages 40 ,49-50, 55-56

Les jours et les autres, Jacques Brémond, Remoulins sur Gardon, 1995.

[…]

29 août 1985

Reçu aujourd’hui mon Anthologie des poètes français. Crainte indécise des jours et des mois à venir. Mais je suis heureux.

29 mars 1986

« J’écris comme je cours », me dit-il, avant d’ajouter « heureusement que je prends des points de côté. »

3 mai 1987

« Entre l’exigence d’être clair et la tentation d’être obscur, impossible de décider laquelle mérite le plus d’égards. » – Cioran.

13 mai 1988

Parler de poésie relève toujours un peu de l’effraction. Quel chemin se frayer dans l’œuvre, qui ose rendre compte sans trahir, sans succomber au discours effusif, biographique et paraphrastique ? Comment parler de cette traversée d’une opacité qui porte en elle le plus singulier et le plus précieux, ce qui, justement, ne saurait se traduire en un autre langage ?

Quelle réflexion sur les rapports entre corps et poème ? Quelles tromperies ? Quelles illusions ? Et au bout du compte le tumulte, le rythme qui étreint, la page où l’on se perd, où l’on tente en vain de découvrir un passage.

Devant l’impossibilité de se trouver une origine et une identité, de justifier sa place dans le monde, de répondre aux questions fondamentales qui l’habitent, le poète a pour seul recours la parole, une parole fondatrice de lui-même et de l’univers qui l’entoure. Sur des survivances mythologiques il s’invente une parole mythique proche peut-être de la parole primordiale.

Écrire, s’exposer, c’est toujours prendre un pari sur ce qu’autrui va investir dans notre parole. Ce « jeu » est au plus haut dans le discours à la fois le plus périlleux et le plus généreux qui est celui de la poésie. Pierre Dhainaut l’écrit : « L’air ou l’éclair», l’arbre a choisi le risque, la confiance. »

14 août 1988

Pêche avec Florence. France tape sa traduction de Scorza. Le temps est à l’indolence.

« Quand s’achève au vrai la classe que nous continuons de fréquenter à l’insu de notre âge, il fait nuit sur soi. A quoi bon s’éclairer, riche de larmes ? » – René Char.

J’ai demandé à quitter Lille.

8 septembre 1988

Il va falloir s’arracher une nouvelle fois. « Règle d’or, dit Cioran, laisser de soi une image incomplète. »

13 octobre 1988

Première amabilité entendue, d’élu à élu, sur le sol languedocien : « Je te couperai en tranches comme un kiwi ! »

11 août 1989

Je n’aime pas ces moments de lassitude. Ils rapprochent trop du terme.

Temps gris, mais que mes collines demeurent belles…

20 août 1989

France me fait remarquer que les textes que j’écris (il en est venu quelques-uns ces jours-ci : août est profitable) disent de plus en plus l’éthique et le temps.

Le temps, hélas.

21 août 1989

Dans L’Aurige de Jacques Lacarrière, cette chose simple : « Ainsi j’ai voyagé pour comprendre les mots. »

16 octobre 1989

« … Tous les pouvoirs organisés sont par définition, plus favorables à ce qui fonctionne qu’à ce qui crée. » – René Passeron.

2 novembre 1990

Il fait frais. Je me bats avec le feu de bois et la cheminée qui fume.

On appelait « messagers » en Languedoc les deux hommes qui parcouraient la campagne pour annoncer le deuil au voisinage. Gaston Puel à leur propos termine ainsi un texte : « On entend les chaumes crisser sous leurs pas. Ils avancent. Tout arrive. Même la mort. »

En attendant mieux, j’avance ceci : dure lutte que celle qui se clôt sur un renoncement, par crainte de facilité. Je voudrais dire douceur et je parle guerrier.

Le feu s’essouffle. A moins que ce ne soit stratagème. Les flammes dépassent à peine les plus hautes bûches. Le sol est rouge, prêt à s’effondrer. Le sommeil menace, je sens la fraîcheur de la vitre où reposent mes mains.

13 mai 1991

Ce constat, fragile et parcellaire : l’accès à la culture se lit dans un regard qui se pose, un langage que l’on maîtrise, un temps dont on est plus totalement l’esclave, un environnement humain que l’on choisit, des modes de pensée devenus familiers.

Il se vit dans la capacité de rassembler ce qui est épars, dans la fréquentation d’un paysage éclaté fait de détails, de fragments qui se répondent en un infini de la mémoire et de l’imaginaire provoquant une multiplicité de vibrations, d’échos retrouvés d’un sens qui se dérobe.

Il est dans le pari accepté des chances d’une mémoire errante à la conquête de différences à reconstruire.

Il est au fond le seul geste avéré de liberté créatrice, celui qui consiste à se frayer un chemin au-travers de sa propre opacité.

Nous avançons vers le règne du visible, hommes visibles dans une visibilité totale. Que restera-t-il ? L’enfance, la mort, comme le dit Salah Stétié et cela qui est irréductible à l’équation, domaine fragile réservé à la fragilité de l’art : l’amour, le mystère de la communication et au-delà de tous les concepts, le rayonnement de la présence. Force de l’art à force d’art. Dans un monde qui bouge plus vite que ses idées.

14 mai 1991

Histoire d’un homme qui s’est peu à peu dénudé de toute certitude. Ou plus précisément que le temps passé à tenter d’exercer un métier impossible a privé de toute certitude. Quelqu’un pris entre le désir d’étayer une politique sur des arguments rationnels, longuement pesés et pensés et l’intuition que ces arguments longuement pensés et pesés sont de l’ordre de l’alibi, donc de la justification et du minimum de confort intellectuel sans lequel le déséquilibre en quoi réside toute décision ne serait plus possible.

Il constate avec un certain plaisir que l’absence de certitude ne paralyse pas. Il sait que le doute peut être moteur. Curieusement il ne doute pas et n’a pas de certitude pour autant. Il se sent de plus en plus inscrit dans une sorte d’intervalle où il lui arrive de se retrouver seul.

2 novembre 1991

Reçu ce mot de Pierre Torreilles : « Combat de l’apparence et de l’indicible demeure le poème. Mais ne cherchons-nous pas à saisir ce qui écarte de nous la parole ? (…) Rien n’est encore délivré quand, en présence voilée la certitude fait pour nous résonner l’incertain. »

15 novembre 1991

L’art comme un symbole qui maintient l’homme en avant de soi, espace ultérieur de la connaissance. L’art et son histoire, la totalité des gestes de la création que nous portons en nous comme nous portons la fatigue des tortues.

19 avril 1992

Après deux signatures à Montpellier, le rite s’est reproduit à la librairie de Nouveautés à Lyon. « Poésie-Rencontres » était là. Émotion.

25 septembre 1992

André-Pierre Arnal propose que nous fassions un livre ensemble. J’accepte d’autant plus volontiers que ses « arrachements » m’atteignent au plus vif dans leur entêtement rituel. Rien qui épuise, qui ne soit éveil de métamorphoses. « Là se matérialise la promesse infinie de ne rien dévoiler jamais, d’être prêt à parler mais de dire très peu, comme le frémissement de paroles retenues sur des lèvres qui tremblent » écrit Jean-Paul Curnier.

« Je travaille dans l’urgence, l’angoisse et la jubilation, dit André-Pierre Arnal, entre la conscience lourde du temps perdu et le sentiment désespérant que le temps est à l’œuvre. »

Nous optons pour un travail sur deux couleurs : le jaune et le gris.

7 octobre 1992

Les poètes sont-ils vraiment les seuls à dire que la vie est inexprimable ?

10 octobre 1992

« J’ai pour me guérir du jugement des autres toute la distance qui me sépare de moi. » – Antonin Artaud.

29 janvier 1993

Mon père va mourir aujourd’hui ou demain. Assiégé de toutes parts. Sa résistance m’impressionne tout comme la volonté de ma mère de ne pas le quitter des yeux et l’attitude tendre, généreuse, juste de France. Les moments passés à l’hôpital me sont insupportables. Je manque de courage.

24 mars 1993

Je pars la nostalgie déjà vrillée au cœur. M’accompagne celle qui est pour moi arbre et miroir et sans qui rien de fort ne pourrait se faire. Je ne sais vers quelle aube nous avançons, vers quelle impossible unité de l’abîme et des cimes. Entre la fissure et le lisse, l’inquiétude au coin de l’âme, nous allons tenter de grandir encore un peu.

14 décembre 1993

Alors que je rentre – fort tard – d’un dîner avec lui, Pierre Dumayet me rapporte cette parole d’un paysan lozérien : « Quand j’ai perdu mon cheval, j’ai perdu la moitié de mes forces. »

17 décembre 1993

Remise hier soir des grands prix nationaux. Bonnefoy pour la poésie, Tardieu pour la littérature, Viallat pour la peinture.

Un beau trio, une belle doublette surtout.

18 décembre 1993

Au début de « La littérature et la vie » de Gilles Deleuze, ceci : « Écrire n’est certainement pas imposer une forme (d’expression) à une matière vécue. La littérature est plutôt du côté de l’informe, ou de l’inachèvement, comme Gombrowicz l’a dit et fait. Écrire est une affaire de devenir, toujours inachevé, toujours en train de se faire, et qui déborde toute matière vivable ou vécue. »

4 janvier 1994

Nouveau cahier. La feuille est ici plus large, demande plus de temps à la main et à l’esprit pour la parcourir. Sentiment rassurant que les mots vont se perdre dans des marges inutiles.

19 janvier 1994

Figure du pathétique : le polémiste triste.

22 janvier 1994

Les écoles d’art sont lieux de diversité, de désordre inventif, de bricolage heureux et d’apprentissage d’une plasticité intellectuelle que nulle formation actuelle ne me paraît pratiquer avec autant de succès.

Trop modéliser ici serait soumettre et tarir. Il importe que soient préservés ces espaces de débat, d’inquiétude, d’expérimentation où toujours le sens l’emporte, où les savoirs sont questionnés sans cesse, où l’engagement et la passion font échapper aux certitudes pour aller vers plus de prospective, de solidarité active, pour aller au bout du compte vers une construction permanente et lucide de soi.

27 février 1994

Dîner avec trois anciens membres d’un cabinet ministériel. Tous trois obéissant à des rituels de caste : le non regard sur l’autre, le recours aux seules références communes. Aucun air ne circule. Vous tentez par moments de faire déraper le propos, d’aller vers un ailleurs où serait permise une respiration moins établie.

Peine perdue.

On ne vous a pas présenté. Inutile : ils sont au centre.

On oublie une fois sur deux de vous verser du vin.

Vous n’existez pas.

La soirée se termina par les dix minutes obligatoires sur la situation en ex-Yougoslavie, en attendant autre chose.

Vous ne savez toujours pas comment s’appellent ces hommes et ces femmes avec qui vous n’avez pas partagé quatre heures de votre existence.

Hier soir, la pièce où vous étiez était sans doute l’un des endroits au monde les mieux protégés contre la poésie.

Ils ont passés une bonne nuit, à coup sûr. Vous, ce matin, vous tremblez encore un peu. Après n’avoir pas vécu durant tout ce temps, il est difficile de se rassembler.

15 avril 1994

Le peu de connaissances que les gens ont d’eux-mêmes : une des raisons de notre difficulté à leur parler ?

Relu des textes anciens. Heureux de ne pas m’y reconnaître ou presque. Surpris par le retour de thèmes obsédants : il faudrait aller vers plus de concentration ou de transparence, clarifier le paysage.

5 mai 1994

Longue soirée avec Pierre Piovésan sur « Symbolisme et poésie ». Et une fraternité qui me comble et trop souvent me manque.

21 mai 1994

« Pour les meilleurs esprits que d’erreurs promises ». Paul Valéry.

François Valéry me conseille la lecture d’un opuscule écrit il y a quelques années par une duchesse : « C’est un peu élémentaire, comme il sied à une personne de si haut rang. »

3 juillet 1994

Des fleurs en pots sur la péniche.

Un perroquet perdu nommé Rosy.

Un immigré écoute à la radio des nouvelles du Rwanda.

Boulevard Bourdon, on arrête d’autres immigrés au volant de leur voiture.

Un soir, le long du canal Saint-Martin.

2 août 1994

Quand j’aurai fouillé tous les murs de ma mémoire, revisité les lieux que j’ai aimés, salué l’ombre des rives et la chaleur des vins, il me restera bien quelques mots pour dire de la lagune ce bleu que j’ai toujours tu.

15 août 1994

Qui me sait ici attentif au lierre, au soleil pâle, aux ombres à peine portées des ruines, au feu qu’alimente un secret apaisé ?

Rien n’offusque ni n’écorche. Les fleurs ne saignent plus.

Les pas n’annoncent ni la clôture ni la peur.

Je n’implore pas d’aide.

Au-delà du soupirail, le ciel se succède.

21 septembre 1994

Dure la balance entre courtoisie et violence. N’acceptez pas, choisissez pour moi.

27 septembre 1994

Il y eut me dit-on, un poète Apple, pour vanter en son début, les mérites du Macintoch…

18 novembre 1994

A Lyon, aujourd’hui, j’avais rendez-vous avec mon âge.

26 novembre 1994

Avant que ma voix ne devienne grise et s’use sous la chaux, j’aimerais vous parler de mes silences.

Pages 16,18,25,34-36,42-43,45,55,61-62,65-66,70-72,78-79,87-90,92-93,101-102,116,122

LES FILS CONDUCTEURS (avec des peintures de Marc Aurelle), Jacques Brémond, Remoulins sur Gardon, 1999.

TERRES CARNASSIÈRES

L’accident, l’enfance, l’analyse : les fils conducteurs. Les tentes sont dressées, l’alleu se partage.

Parmi les acrobates et les fauves, il réduit l’argile embarrassée des mots, choisit ses plis au risque du passage.

Le corps attend, questionne ses limites, aspire aux retrouvailles. Dans les détails, l’écart persiste. Les noces sont tardives.

Il réclame des armes pour l’été de son nom, pour un autre voyage. Le jeu n’a plus de règles. L’extérieur le pénètre. Il possède tout, le ventre des statues, l’amande et la nacre.

Alérion qui requiert sur la lice, il associe des îles.

LE CORPS DÉBORDE

Cubes d’aluminium. Le corps est échoué, sans nervures, sillonné de lanières.

Chuintement des parois, signal d’étage. Blesse l’éclair des portes qui s’ouvrent.

La chair s’agite, besogneuse. Le délire dialogue, expose les œuvres, dresse ses tables rondes. Sur la laine du mur, la vie se multiplie. Les mains étaient géantes autrefois.

Devinés, lointains, des pas pressés d’animaux sveltes parmi les feuilles.

Le corps déborde. Le temps ne recoud rien.

LE TEMPS QUE PERD LA MORT

Une odeur de terre. Des lampes déjà, qui tremblent dans une épaisseur de tranchée. Le jour de moins en moins te ressemble. Dans les draps, des âmes cancanent.

De son jardin, Narcissa, messagère d’un dieu que rien ne désigne, te parle d’amour de lueur, de blessure.

Vient parmi les fleurs le visage lisse d’un enfant reparti, vient le couloir repu de

ronces où la voix se déchire dans l’attente de celle que tu aimes et qui faiblit dans la rumeur du sang. Mémoire ralentie de ce qui s’est perdu.

Tu rêves de bouche fraîche et de vent caressant. Les graviers t’ont criblé de plaintes inaudibles. Avec quel chant se protéger ? Seul reste le blanc au fond de la poitrine, neutre à mourir.

Qui portera remède ? Je te veux près de moi avec nos gloires et nos misères. Les mots que nous avons brandis, ceux que nous avons tus. Pour que ta force soit la mienne, patiente encore un peu.

Quand mes années seront de mottes, il restera des pêches blanches et jaunes, le sommeil qui ne sépare pas, la trame de nos livres et la robe orange d’un matin neuf d’école.

Nous aurons avec nous un peuple d’écriture et des voix enroulées pour nos projets de marges.

Les cils pèsent trop, le nom est perdu, le délire cahote.

Les tambours battent le bonheur de n’avoir pas cédé.

CORPS NOIR

Ils ont pris les quatre coins du drap et m’ont hissé sur un rectangle neuf. Laissez-moi ma terre spongieuse et mon dos paysage. Rien n’est à bouger du mensonge qui s’installe.

La douleur est étrangère. Jamais absolument la même. Confuse en fait, fardée, brodée de noir et de silence. Elle cherche, exige, combine, se refuse au savoir, à l’échange. Elle est rumeur, rythme, fragment d’un système, se reconstruit et renaît comme un retour à l’ordre, au désordre.

Poisson de fond de gouffre ébloui d’être là, parmi les débris

POUR S’ÉLANCER ENCORE

Il avait fait de sa chambre un rectangle de terre au bas de ses collines, là où sèche le linge parmi les cerisiers. Il en avait transposé chaque motte, capable de décrire là une fleur sauvage, là un caillou ou un papillon. Topographie d’un adieu possible.

Il avait goûté l’ombre de chaque arbre, se multipliant au gré de ses envies, en nuançant les qualités comme il aimait le faire pour le millésime des vins.

II savait sous l’herbe la place des nids de guêpes, la spirale des os de la chienne enterrée.

Vers dix-sept heures, l’été, l’ombre du toit reposait sur les roses trémières. Moment rêvé pour reconstituer ce monde, jusqu’au ruisseau tari.

CHRONIQUE DU BOIS MORT

Ils sont trois à ressasser l’histoire, autour de la table où les feuilles s’engluent.

Ils ont préféré leur crainte à la vérité, clonent les mots, s’échangent les formules. Ils assemblent des lettres et ces lettres s’accusent.

L’encre rouille déjà. Ils se sont arrangés avec leurs yeux, avec leur bouche. Avec les cendres, avec la vase. Avec les couleurs froides qui, sous les tempes, font les sourires emmurés.

La brume dévoile à rangs égaux des oiseaux figés. Ils sont trois que la nuit déshabille.

Leur nudité est sans noblesse.

IL SE REFAIT ÉTANCHE

Tout bouge de ce qui retient. Il ne s’habitue pas. Les textes le blessent encore. Les livres sont des dictionnaires.

L’histoire qu’il n’a pas rédigée le guide. Du vide de son nom, il écrit d’autres vides. Le sens est dans l’absence.

Crucifié le chemin. Terrain protégé de minimes conquêtes. Échec de la relance :

s’étendre ne suffit pas.

Les abords prennent nom quand la main s’y élève et les dépasse. C’est un cri de

trajectoire violente. Comme un épervier épris d’obstacles.

Il se refait étanche.

CONNAISSANCE DU SOIR

Énigme parmi les livres, les tableaux, les tentures, l’homme des réveils brisés,

traducteur du silence. Parler de lui, c’est aujourd’hui mystère.

Il vit, dans la danse étrangère, des heures ouvertes aux lueurs. Sa chambre de lavande nomme tous les feux.

Se rendre réel, se voir passer, agir entre les signes et les menaces. Tutoyer le monstre d’absence qui a pris place au cœur.

La douleur, l’opium, curiosité intacte. Le poète s’entête, l’accident est source de vie.

Parler, célébrer le battement, piller l’héritage des cicatrices.

DÉROBÉS

Quand il ferme les yeux, ni meubles, ni visages. Des bogues sur la glace.

Pour l’hôpital, tous les noms qu’il connaît.

Il se défend. Aux langues inconnues qu’il convie, il livre le vide pour s’épargner le deuil.

PRÉPARATIFS

Quand la tempête se calme, il revient vers la pulpe des fruits, les prophéties mûries sous d’autres colères.

Si la honte le gagne, il choisit un autre lit, près des vitres brisées où l’air s’engouffre et le malmène.

Cité à comparaître, il se prépare, retire les doubliers à la table des seigneurs.

Des aveugles le suivent qui portent le temps dans les yeux, l’espace dans leurs gestes.

Longtemps avant l’éclair, il parle pour la foudre. Il attend l’ordalie.

Mais quelle langue lui aura fait défaut pour articuler autrement la violence et la peur?

NOUS EXISTONS

Pour France

Draps noirs d’extrême enfance, geste de baptême dérobé, deux doigts sur le cœur. J’aurais donné mes presbytères et jusqu’à l’échoppe de fin du jour dans la lenteur africaine.

Il y eut tant d’aubes et d’estuaires, d’armes polies, de réserves rentrées. Nous avons vécu. Un même sourire sous le ciel mauve des lagunes, le chat de Hurlevent, nos livres aux haleines solubles. Nos féralies se firent longues.

Des caisses au palissandre, les reflets glissent. Le vent balaie des images au tournant de la rue. Parfaits cloués au mur, cendres trop longues, cirques de passage, bogues silencieuses de l’attente.

Puis les poètes sur mur de briques, les ardeurs militantes, la nuque des hommes de la tribu, les baies qui ouvrent le regard. De cela nous parlons sans hâte, avec amour, dans la chaleur des choses. Pourquoi se taire sur les terrasses où l’on souscrit ? Les mots nous criblent. Ils sont aimés. Et rien ne freine l’élan.

IL N’Y A PLUS D’URGENCE

Ce matin, les insectes ne travaillent pas. Ils ont décidé de me regarder.

Il n’y a plus d’urgence.

p.13-15, 25, 47,56,63,67,73-74 ,79 ,81

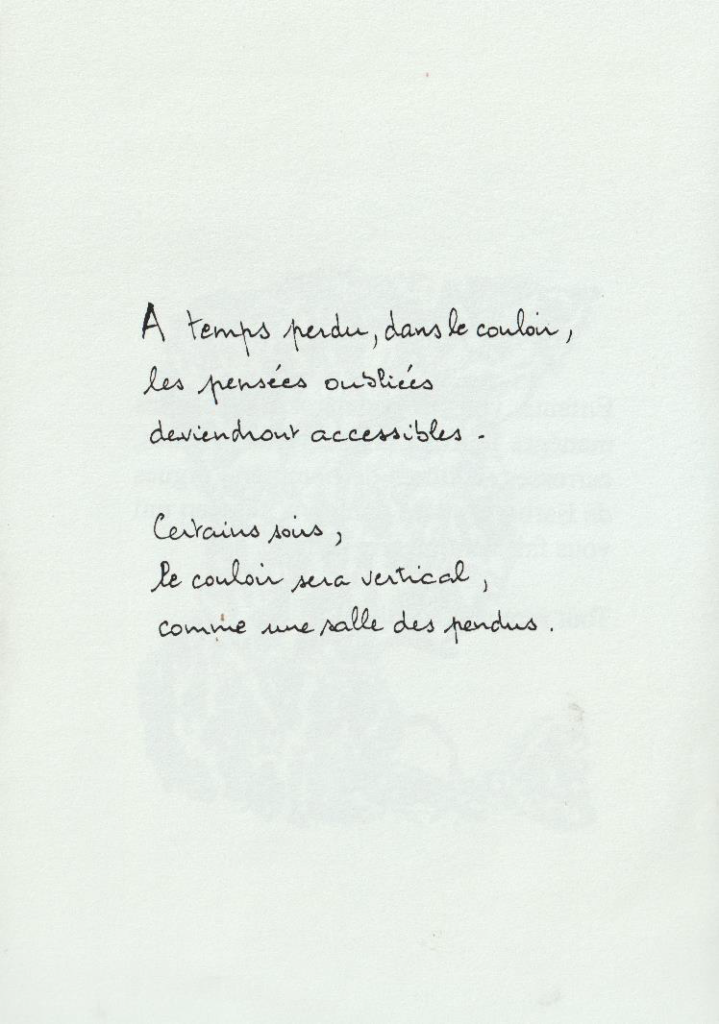

COULOIRS, N°11-Editions C, Poème dans livre d’artiste avec des peintures de Pierre Olivier, Galerie Frédéric Storme 2000.

COULOIR I

Ce sera une île, une incuse indécise.

Une fanfare y tiendra à peine.

Pas d’insectes qui piquent, le phosphore

des traces, des nasses à vérifier

La vie s’y tassera sous bonne garde. On

devinera des cloisons, des lampes

chichiteuses, des tessons archivés :

milliers de noms, milliers de fêtes.

Règle géante avec point d’eau au centre.

Pour la mesure.

Au fond, monteront des silhouettes.

Parfois des étrangers, gênés de leur

passage. On saluera les retours, les

mains troglodytes.

A défaut d’âme, des maux secrets. Qui

pour surveiller l’infirmière de nuit ?

Le temps sera noir, les jeux obliques, les

branches mortes.

Sous les fragments concédés, plus

personne pour convive.

Lumière au sol, au droit des corps

présents. Au fond, ce sera bien.

On installera des étagères pour

accrocher les lueurs.

Il y aura un sillon à ouvrir, des

graviers à poser au seuil des alvéoles.

On plantera des papayers.

Charpente abaissée, serrures changées.

Il n’y aura pas de livre.

Dehors, les hommes prendront goût au

mime, comme les anges et les

conseillers.

Les puits devront prouver qu’ils

existent.

La forêt sera devant, peuplée de

figurants. Le temps n’aura de cesse.

Les prophètes seront secrétaires de

séance.

Quel flux ? Rien, direz-vous. Le vide

divertira.

A l’entrée du couloir, un homme badgé

tendra l’oreille. Les passages ne seront

plus gratuits.

AUTRE COULOIR

Le dernier mot posé, vous n’aurez plus

d’âge.

Présence et absence seront aussi

Remarquables.

Tout livre vivra aux dépens de celui qui

l’écoute.

Tu n’habiteras plus la ville où tu

habiteras.

Enfants, vous ne monterez plus sur les

manèges joufflus, avec cygnes, sirènes,

carrosses, voitures de pompiers, orgues

de Barbarie et ces pompons à la con qui

vous faisaient pleurer de rage.

Tout sera négociable.

TESSERAE HOSPITALES avec Claude Minière, aquarelles de Jean-Louis Vila, Publications des Marquisats, Compact-Edition, Chambéry, 2003.

© écriture manuscrite de Jacques Imbert

UN

Qui écrit, sa violence ne parviendra pas à dire le comique de la situation : vouloir, à voix basse, faire se briser un verre.

Au verso : micro, photo, appel à tous. Ces textes sont des faux. Quel texte ne l’est pas ? Ils sont simulacres, autant dire représentations. Simulacres sincères, sans la cire suspecte d’une unité factice.

La peur se range au rayon des offrandes, les quérulents ont les mains pleines. La stratégie n’annonce rien de bon. Il est inscrit qu’à la fin des outrages à venir, un glaive te transpercera le cœur.

Ça sonne faux, ça sonne vrai. Ça sonne juste si nous y sommes.

*

[…]

Disons-le, nous avons eu peur dans le noir. Nous le reconnaissons, nous reconnaîtrons la noirceur. Et le noir dans le blanc, pas seulement dans la nuit : dans la chambre au milieu du jour. Et les lumières des dialogues. Et la nécessité de répéter certains noms, certains verbes. Et les tournants. Mais la peur, elle aussi tournera : à l’aigreur dans l’acidité du papier ; à la douceur dans le lait des pensées violentes ; à la révolte sur la route. Dans la tête, tout n’est pas dit. Dans l’haleine, nous avons eu peur de l’excès, compte tenu du gel de cette année.

Au dos, rayures parallèles des lavandes. Au dos, course des mauves.

Rappeler le printemps par un dessin inachevé.

*

[…]

Ce sera un jour de grande émeute, de comptes non rendus, de dévolus jetés. La rumeur dépouillera vos tempes, vous marcherez sans intention. Vous serez le faux fantôme de fausses nuits, un veilleur d’étendage.

Il n’y aura pas de morts mais la disparition d’espaces tendres que vous aimiez. Des mots pour les décombres, l’imposture des visages trop vite conquis.

Au coin des rues enfumées, vous tiendrez pour acquis le roulement des marrons dans la cour de l’école.

Vous tiendrez pour acquises les pertes de la rivière.

*

Ni cartes, ni voyages. Ils ne prêtent plus attention, ne gardent pas mémoire. Tous sont murés chez eux, ignorant les chemins neufs où chassent les hors la loi. La poésie a changé de ring, elle est devenue carnassière, alimente un passage au-dedans d’elle-même.

Les sourires ne coulent plus, les larmes ne sont plus visibles. Le troisième coup arrache l’éclat.

DEUX

[…]

Dans le lit, du sable, des yeux qui te cherchent. Quatre mains faufileront ton corps.

Rien ne répondra plus à la pierre que tu lances ; aucun son, aucun émoi. Les arts périront.

Tu auras pour contrat l’amitié. Est-ce encore une imprécation ?

Tu connaîtras la plus solitaire des solitudes. Géant sur un cheval de bois.

*

[…]

Tu seras un double de toi-même et de l’autre mais l’ombre sera un autre, plus que toi lumineux, aveuglant – et néant.

L’un de tes yeux sera dieu, l’autre le diable. L’eau s’agitera dans les cruches. Le livre s’ouvrira de lui-même. L’unité sera une lutte de tous les instants.

L’ancien tutoiement perdra de sa légèreté, la communauté sera soupçonnée. Des fêtes auront lieu encore, mais un tutu empesé t’empêchera de danser sur les tables, l’épaule penchée gardera le souvenir de distances mal appréciées.

*

[…]

Vous serez les derniers fournisseurs de mots, au carrefour, avant la gare.

Primera, corolla, xsara, nubira, zephira, sephia, felicia, xantia, octavia, multipla, starlet, fiesta ;

Voyager, jumper, polo, bravo, golf, scenic, civic, saxo, matix, berlingo, espero, mondeo ;

Prélude, évasion, ibiza, laguna, alhambra, séréna, sonata, ulysse, caravelle, delta, espace, galaxy ;

Chamade !

Tous ces mots sont à jeter. Les automobiles porteront désormais le nom de leur propriétaire. La Minière sera décapotable : à ciel ouvert.

*

[…]

Vous vous souviendrez à peine de ceux qui n’habitent pas en poètes. Leurs maisons, leurs mélodies laissaient à désirer.

Il y aura un dehors et un dedans. Ou une partie droite et une partie gauche. Cela déjà sera difficile, cousu de mots, coupé-collé de quelques phrases. Mais dans la chambre d’hôpital vous demanderez à la tête comment faire une composition.

Votre propre corps sera comme un objet trouvé, perdu et retrouvé, un objet de peinture, que vous contemplerez, une vanité. Avec ses fêlures, ses zones dures, ses zones d’ombre, une flamme, une veilleuse. Une résistance.

*

Vous accepterez de tourner la tête, de ne pas tout voir. De taire même ce que vous pressentez. Vous resterez parmi les gens, dans le passé, éloigné, inutile. Rien ne vous dépassera.

Ne pensez pas que le paysage pourra vous comprendre, ni les oiseaux, ni les nuages. Ils seront, comme vous, étrangers. Vous aurez beau changer de nom, porter perruque, faire appel au parterre, vous serez figurant. Les imitations de soi seront proscrites. Même le vent sera sourd aux paroles.

Aux heures de sommeil paisible, vous préférerez ces moments brefs, au cœur de l’accueil, au fond du drame, où se détruit tout ce qui falsifie.

*

[…]

Tesson trouvé dans le couloir, transporté jusqu’ici. De quelle alliance porterait-il la trace, la fêlure ? De quel contrat, de quelle séparation ? À un moment, toute chose devient tesson, rien n’a en soi son unité. Une moitié de passé, l’autre d’avenir. Ou partie manquante : imaginée, reconstituée.

Ce sera la chance même de la partie manquante. Tessons palpés dans le noir, écrits dans le jour. Une ligne, un son.

Vous direz en vous-même : « rien de nouveau sous le soleil ? » Si, pourtant sous le soleil, la fêlure deviendra lézarde, vivante, silencieusement.

*

[…]

Sans hésiter à le dire, vous aurez peur des mots. Compté et recompté, le temps n’aura de cesse. La dernière phrase posée, vous n’aurez plus d’âge.

Bouche bée dans les langes, vous deviendrez sourds aux louanges, aux projets, aux conseils. Les rivières seront loin derrière les canalisations.

TROIS

Les traités chinois de stratégie y insistent, le plus difficile est l’attente. Nous attendons. Ou n’attendons-nous plus rien, remontant l’avenue ?

*

[…]

Comme s’il avait fallu que tout débutât par la méthode. Des paroles inédites, un avant-goût de rails indifférents, l’écho des regards. Des mots qui vous pensent et peu à peu, sans retenue, vous dépossèdent. Jusqu’au sommeil et à l’exil. Quand il est fait si large usage d’une violence sans origine, que les souffles vous ceinturent sans vous toucher, à quoi bon les forteresses, quel seuil rêvez-vous de franchir ? S’il faut un jugement, quelle audace le prononcera ?

Égarés dans vos mots, il vous arrivait d’en dresser la liste. Ceux, en premier lieu, où la fricative fait l’entier du travail ou presque : fêlure, fissure, fente, faille, fracture, fragment, fendillement.

Le tesson s’éternise et la nuance guette. Ce qui disjoint est plus sûr : cassure, brisure, lézarde, coupure, craquelure, crevasse, entaille. Le jour existe aussi. Interruption, éclat possible, partage et division. L’étonnement du diamant aurait pris place, mais la grigne ?

*

Les violences sont venues et les forces avec elles. Plus de preuves ni de terre. On ne retrouve plus nos morts.

Où et quand retenter le dialogue ? L’air peut-être est passés là, entre les piliers de l’arche, entre les flammes, au fond des eaux, l’air peut- être se souvient des rictus. Sur les lèvres, le blanc compte ses lettres. Sous un tapis de cendres la nuit se déplisse encore. Ni corps ni lieux. La mort est une idée.

Vous alliez mourir alors. Quels textes auriez-vous écrits ? Des morceaux d’ombre faufilés d’amertume. Les psaumes du temps, des convoitises. Quelques blessures anonymes. Rien qui ne fût menace et déraison.

Personne ne songeait à votre retour. Vous aviez bien fait de taire vos voyages.

*

Quand elle règne tant et tant la connivence, que les sourires ne sont plus qu’entendus et les paroles ignorées, la carte est un fer rouge. Toute lecture est une épreuve.

Alors vous laissez l’homme et son micro, les rubans tricolores, les concessions sur des murs très vides, les gestes prêts à s’éteindre. Vous faites de la distance gagnée une mèche qui court. Aussi décidée qu’une origine.

Garder le contact, c’est un immense effort. Tester les tessons. Couteau d’un petit choc. La fêlure invisible donne une sorte d’harmonie à la gamme barbare.

*

Exil dans l’espace de jeu, lieu de passage des engagés.

Ne plus connaître d’ordre, s’endormir divisé. Contrariété à long terme.

Le lion de Délos, les oies du Capitole, le cheval de Troie, le chien des Baskerville, l’âne de Buridan, l’aigle de Meaux, le cygne de Cambrai, l’ours des Carpates, le loup des steppes, le tigre du Bengale, le marabout de ficelle. Malheur à l’homme seul !

À un moment toutes les phrases deviennent proverbes.

*

Trop d’attente immobile, de voyages entrepris, de parole perdue. C’est un rituel que nul ne peut apprendre.

Le temps n’est plus mauvais élève, dissipé. Il est suspendu à un fil, conducteur sage, en attente.

Présence et absence, sans différence. Sont absous tous les mutismes.

*

Renoncer à ce qui vous anime. Sans le vouloir vraiment, ils s’y emploient, ils vous y poussent.

Vous résisterez bien sûr, appelant les pas qui vous ont précédé, Les fatigues entassées au long des convictions, ces valeurs d’autres temps, d’autres lieux. Ce que vous affichiez en secret comme une élégance et qui vous bâtissait.

Ils se prétendront frères, vous feront complice d’ententes jamais dites, sûrs du miroir qu’ils vous tendent.

Jusqu’à ce que monte en vous une rumeur, de celles que le souffle presse contre les portes. Vous en serez satisfait, un peu surpris quand même d’avoir tant attendu.

*

Sauf à résonner pour personne, dans le vide, les puits doivent se prouver qu’ils existent. La vindicte est de chaque simulacre, les simulacres de tous les décombres.

Cygnes, sirènes, carrosses, voitures de pompiers, orgue de Barbarie et ces pompons à la con qui faisaient pleurer de rage les enfants. Personne ne monte plus sur les manèges.

L’attente, l’oubli – disait Blanchot. Et Bataille : « à l’idiot Dieu parle bouche à bouche ».

*

[…]

Les rafales d’imprécations ne soulèvent que feuilles mortes, dans les archives, à l’automne. Il n’empêche, c’est un soulèvement.

Des choses ont lentement mûri sans qu’on s’en aperçoive. La foudre issue du lourd nuage humain tombe. Il y a un temps de déliaison, de nécessité, de choix arbitraires. L’irréversible prend un autre sens, il est toujours trop tard pour bien faire. Mais une plume vole de barricade en barricade.

*

[…]

Entre vous une part de suspens. De rejets, de meurtres, de rappels. Votre présence inquiète parmi les lignes et les ratures, ces rives obsédantes qui ne sont que rives. Le texte s’éparpille, se défait et s’affirme. Les tas s’amenuisent, vont grossir d’autres tas. Ce qu’il faut d’absence pour le déchiffrement.

Ce sont des traces doubles qui soustraient. Une intervention, sans plus, mais qui prend date. Parler guerrier, c’est trop de profusion, trop de confiance. L’usure aurait prise.

Les arbres s’exercent au mimétisme. On savoure les marches ralenties au bord des fleuves, où s’égrène le ballast. Il y a jeu, à votre gré les serres se déplacent. La terre entre.

*

Un se divise en deux, comme il devise, et s’efforce de se rassembler.

On ne dit que des choses vraies pour tout le monde.

Dégagez les abords, il y a objet, il y a urgence.

Pages 10, 18,20-21 ,28,29,35,37-38,41,43,52,55-57,59-60 ,63,66-67.

RÉUNIR ce qui est épars JACQUES IMBERT, livre d’hommage à JACQUES IMBERT dix ans après sa disparition, 2004-2014. Textes rassemblés par France Imbert, contenant un portrait au fusain de Yan PEY MING publié chez Jacques Brémond Editeur.

Sur la terrasse, se célèbre le repas des morts.

Il se pourrait que je leur manque.

Jardins d’argile, Les fils conducteurs, Éd. Jacques Brémond

Pour Florence

Voici dix ans que Jacques Imbert nous a brutalement quittés.

Dix années de silence.

[…]

Il m’a fallu beaucoup de temps pour retrouver le courage de « réunir ce qui est épars ». J’ai ici rassemblé des poèmes issus de différents ouvrages de Jacques, il aimait les dire lors de lectures. J’ai également souhaité partager ses textes avec ses proches, ses amis, ceux qui ont travaillé avec lui, mais aussi avec les artistes, compagnons d’écriture, poètes qui ont accompagné ses passions. Voici, quelques-uns de ses mots pour faire mémoire.

France Imbert

REVUES auxquelles a contribué Jacques IMBERT, POÉSIE / RENCONTRES Cahier anniversaire des 20 ans, des Peintres et des Poètes, une contribution en duo : texte de Jacques IMBERT et peinture de Marc AURELLE.

Sensible traversé, constitué par l’œuvre. Que la toile organise. En quoi éveille et s’use le souvenir. Temps du réel au réel le passage.

Vient la terre où les signes s’inversent. L’aube ou le soir, l’angoisse ou sa fin. Ce qui accueille, donne asile ou ce qui exclut et terrasse. Ainsi des courbes, qui taillent l’espace, l’animent ou le figent, nous ignorent, font violence ou jouent des creux de tendresse. L’œil lit l’énigme, n’en finit pas de combler ses attentes.

Mémoire sollicitée sans fin, dans une attention qui se heurte aux limites du visible. Et que troublent souvent la suspension, l’indécision.

Où sommes-nous, où en sommes-nous ? De la profusion, de l’inventaire, de la pénétration, du regard, de la « presque disparition vibratoire ». Au loin, derrière le rouge des pièges, la vie provisoire, les soleils et les corps, l’herbe qui avance, au loin la source de l’élémentaire. Quitter le bruit, trouver l’endroit où durer devient possible dans la naissance successive des traces, dans ces mouvements qui s’imposent, dans ces yeux qui s’éteignent.

Marc Aurelle ou de l’état antérieur, en une générosité soucieuse, la prise à partie d’une paix impossible. p.30

TRAVERSÉE, Les cahiers de Poésie-Rencontres N° 51, Février 2004, Jacques Imbert, portrait de Claude Minière, évocation de Pierre Ceysson Nous fûmes deux, par Jacques IMBERT et extraits de ses livres.